Più di millecinquecento euro all’anno.

E’ la cifra che ogni romano – anche i neonati e gli infermi – spende per il gioco d’azzardo. Ripetiamo: stiamo parlando di ogni abitante di Roma, quindi escludendo il resto d’Italia, il che significa che il numero nazionale è esponenzialmente più alto.

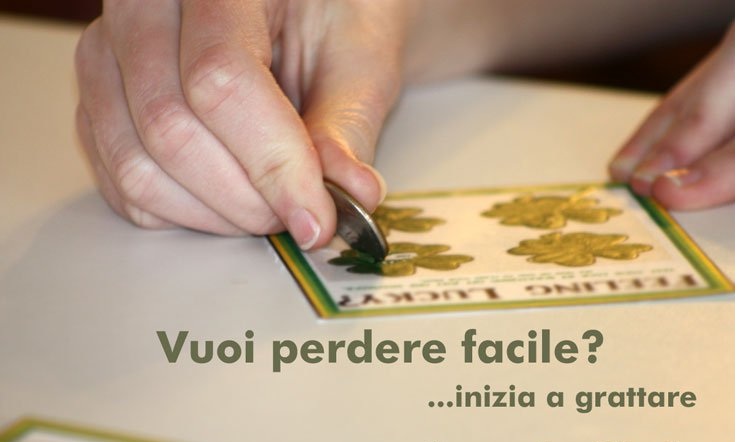

Slot machine, gratta e vinci, scommesse, concorsi a premi e pronostici costituiscono per le famiglie una fonte di spesa che eguaglia i consumi alimentari ed è superiore al riscaldamento domestico e alle cure mediche e dentali.

Così si esprime Mons. Enrico Feroci, Direttore Caritas Roma, nella Prefazione a “Lottiamo contro l’azzardo” pubblicata dalla Caritas di Roma nel febbraio 2016. Sembrerà strano, ma non è un’emergenza. Non lo è perché pochi percepiscono le storie di dolore e di sofferenza che ne conseguono: famiglie divise, povertà, indebitamenti, sfruttamento, malattia.

Non lo è perché le potenti multinazionali concessionarie delle licenze hanno fatto del “gioco” un prodotto “rispettabile”, che finanzia la cultura e lo sport, che fa divertire e che promette un futuro migliore.

Soprattutto, ne hanno fatto la maggiore entrata pubblicitaria di televisioni e giornali, influenzando di fatto le scelte editoriali e i grandi eventi sportivi.

Non lo è perché è considerato – a torto – una posta importante del bilancio dello Stato, inserita nei documenti programmatici che presentiamo all’Unione Europea con previsioni “in aumento”, quindi una risorsa che sostiene le finanze e lo stato sociale.

E invece, nel chiuso delle sagrestie e dei confessionali, tanti parroci ascoltano i patimenti e i pentimenti, le richieste di aiuto, la disperazione, la sensazione di impotenza.

I centri di ascolto della Caritas incontrano famiglie finite sulla strada, sovraindebitate, pur avendo a disposizione redditi e lavori dignitosi. Sono persone che frequentano le nostre comunità, che accompagnano i bambini al catechismo, e che trovano le loro vite sconvolte scoprendo la ludopatia del coniuge o del figlio.

Per noi è un’emergenza.

Per questo sull’azzardo la Caritas di Roma si è messa in gioco da tempo. E’ l’attuazione di ciò che anche Papa Francesco ci ha chiesto tante volte, come Chiesa e come comunità cristiana: “mettersi in gioco” significa aprire gli occhi su ciò che accade intorno a noi, essere protagonisti della vita delle nostre comunità.

Dati impressionanti, che ci parlano in Italia di una spesa di circa ottantacinque miliardi di euro annui solo per il gioco legale, escluso quindi quello illegale e il gioco online.

Qualcuno ha paragonato il gioco d’azzardo allo “sciacallaggio”. Altri lo definiscono una “tassa sulla povertà”. Un prelievo che incide a volte pesantemente sui bilanci familiari e va ad intrecciarsi con gli effetti già pesanti della crisi economica.

Sono queste le cause o gli effetti della dipendenza dal gioco d’azzardo? E’ un caso che l’esplosione del fenomeno abbia coinciso con gli anni della grave crisi economica?

Le difficoltà economiche, l’abbandono delle istituzioni, una società sempre più individualista ed egoista, che “scarta” chi non è più produttivo, possono avere dato ancora più forza al fenomeno?

L’alienazione della slot e del videopoker non sono anche modi per fuggire da una realtà dura e in cui la sola speranza di riscatto sembra essere la vincita, il ”colpaccio” che cambia la vita?

I problemi creati dalla “ludopatia” non sono solo quelli economici e finanziari e influiscono spesso sul complesso sistema di relazioni della vita quotidiana. Il tarlo del gioco penetra subdolamente nella vita della persona, in quanto vi sono opportunità dappertutto e il gioco è largamente diffuso e accettato, e perfino massicciamente pubblicizzato, in una sorta di schizofrenia in cui lo Stato da un lato invita al gioco e ne incassa parte dei proventi, dall’altro spende denaro pubblico per “disintossicare” i giocatori compulsivi.

Il gioco patologico, inoltre, non travolge il solo giocatore, ma coinvolge tutto l’insieme delle sue relazioni: la famiglia, le amicizie, il lavoro.

L’evoluzione verso forme di psicopatologia e dipendenza (nuove e “vecchie”) non sarebbe soltanto legata agli individui (storia familiare, temperamento, tratti di personalità, equilibrio neurochimico, genetica, ecc.) ma anche ai valori condivisi e alle scelte politiche, sociali ed economiche che vengono compiute da chi ne ha responsabilità diretta.

Non possiamo più pensare quindi che l’origine di una patologia psichica sia intrinseca alla persona ma dobbiamo ricercarne il terreno di coltura anche nell’ambito etico, socio-culturale e politico in cui viviamo.

Un cambiamento fondamentale nell’approccio clinico al problema si è compiuto recentemente, nel 2013, quando il DSM-V (Manuale Diagnostico Statistico dei disturbi mentali) ha ricollocato il “Gioco d’azzardo patologico” nel capitolo sulle Dipendenze (Substance-Related and Addictive Disorders), rinominandolo “Disturbo da gioco d’azzardo” (gambling disorder).

Da qui la classificazione ormai assodata del gioco d’azzardo entro le cosiddette new addictions, le nuove dipendenze che non comportano l’uso di sostanze chimiche, ma che esercitano sulle persone effetti molto simili in termini di assuefazione e sperimentazione del craving, ossia del desiderio compulsivo di reiterare il comportamento alla ricerca di una sensazione di benessere o comunque di riduzione di uno stato di malessere interno.

Tutti coloro che sono afflitti da gioco d’azzardo patologico hanno iniziato con il gioco occasionale, realizzando almeno una vincita, più o meno considerevole, che ha esercitato la funzione di rinforzo del comportamento, portando il giocatore a reiterarlo.

Tuttora gran parte dei Ser.T. non dispone di una specifica sezione dedicata alla presa in carico del Disturbo da gioco d’azzardo, nonostante la legge n.79 del 2014 ne abbia disposto la ridenominazione in Ser.D., proprio per marcare l’ampliamento del loro mandato istituzionale a tutte le forme di dipendenza. (N.B. L’ASP di Palermo si distingue in tal senso, avendo creato una sezione apposita nel sito www.dipendenzepatologichepalermo.it, che potete trovare a questo link).

Una situazione generale del genere, tuttavia, potrebbe contribuire a dipanare i pregiudizi di cui spesso i giocatori compulsivi sono oggetto, ancora prima di rivolgersi ai Ser.T., in nome dell’idea che la loro situazione sia conseguenza di un comportamento moralmente riprovevole che hanno scelto.

Come affermato da una interlocutrice nel quadro di una ricerca sociologica…

…se chi lo chiama vizio è la società, come posso pretendere che mia madre, che ha la quinta elementare, possa capire che si tratta di una malattia? Perché poi devi lottare anche con la famiglia che non è in grado di capire che è una dipendenza.

In questo senso, come commenta la ricercatrice, il lavoro dei Ser.T./Ser.D. appare importante non solo nel trattamento della patologia, ma anche per favorire un cambiamento culturale che dia spazio e legittimazione agli interventi in questo ambito.

* Estratto dalla pubblicazione “Lottiamo contro l’azzardo” – Caritas di Roma (Febbraio 2016)